明日から出張で長野市に行ってきます。グーグルマップを見ると、碁盤の目に慣れた札幌人からは見るだけでワクワクするような無秩序な街並みです。

「歴史が見えるようになる」・・・街歩きのベテランさんからこういうような発言を聞いたことがあります。ある地域の歴史と街並みの発展を徹底的に掘り下げて調べると、その法則のようなものが見えてみきて、まったく行ったことのない街でもどのように街ができてきたかわかるようになるという趣旨だったと思います。

私もそれにならって、これから行く長野がどのようにできたのか、特に地質・地形の点からざっくりと調べてみたいと思います。

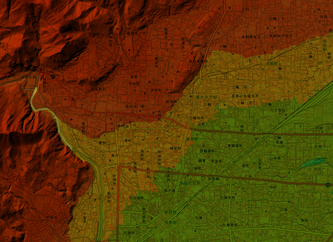

長野の街並みを俯瞰すると、善光寺から西側の山裾から扇形に街並みが広がっているのがわかります。典型的な扇状地地形です。扇状地を作った川(裾花川)は、現在では山裾から南下していますが、もともとは「扇」の中心を通り山裾から東に流れていたそうです。

長野の歴史を語る上で欠かせないのが善光寺。創建はなんと642年。北海道ではまだアイヌ文化が始まる以前の時代です。

草創期を語る資料が紛失しているので詳しいことはわかっていませんが、奈良時代にはかなりの規模を持っていたようです。

善光寺の特徴の一つとして、阿弥陀如来を本尊としていることが挙げられます。「南無阿弥陀仏」の念仏で知られる阿弥陀如来を信仰する浄土宗・浄土真宗が成立したのは鎌倉時代のことですから、善光寺はそういった鎌倉期の「新興宗教」から聖地のようにとらえられ、「善光寺参り」として全国から参拝客が押し寄せるようになりました。

その善光寺はどういった地形に建てられているのでしょうか?色別標高図で見ると、善光寺は扇形の扇状地のなかでも茶色の標高の高い場所に建てられていることがわかります。

裾花川からの水害を避けるため、この高所が選ばれたのでしょう。さらに善光寺の東側を見ると丘陵になっていることがわかります。